Posts

Showing posts from January, 2017

LCM and HCF

- Get link

- X

- Other Apps

ल. स. और म. स. लघुतम समापवर्त्य और महतम समापवर्तक (Least Common Multiple and Highest Common Factor) प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण Topic है। CAT, NTSE, SSC CGL, SSC CHSL, Bank PO Clerk, LIC, NIFT, CDS व अन्य कई UPSE की परीक्षाओं में इस विषय से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते है। LCM और HCF के जुड़े कुछ मत्वपूर्ण परिभाषाएँ, सूत्र, शॉर्ट कट, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न नीचे दिए गए है। लघुतम समापवर्त्य (LCM) : दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको दी गई संख्याएँ पूरा-पूरा विभाजित करती है। जैसे संख्याओं 12 और 18 का LCM 36 होगा क्योंकि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12 और 18 पूरा-पूरा भाग देते है। महतम समापवर्तक (HCF) : दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा -पूरा विभाजित करती है। जैसे संख्याओं 12 और 18 का HCF 6 होगा क्योंकि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 18 को पूरा -पूरा विभाजित करती है। संख्याओं का LCM ज्ञात करने की...

Roman Number System

- Get link

- X

- Other Apps

रोमन पद्धति (यह चैप्टर अध्यापक पात्रता परीक्षा, नवोदय विद्यालया प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, बी. एड. आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ) हम 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,........ आदि अंकों का प्रयोग करते हुए संख्याओं को लिखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे हिन्दू-अरेबिक पद्धति कहते है। रोमन पद्धति संख्या लिखने की एक पुरानी पद्धति है, जिसे आज भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। रोमन पद्धति में संख्याओं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 व 10 के लिए क्रमश: ये प्रतीक प्रयोग किए जाते है : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX व X . इसके अलावा 50 =L, 100=C, 500=D & 1000= M का प्रयोग होता है। रोमन पद्धति के नियम : किसी प्रतीक की जितनी बार पुनरावृति होती है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे III = 3 तथा XX = 20 आदि। लेकिन किसी भी प्रतीक की तीन से अधिक बार पुनरावृति नहीं हो सकती। प्रतीक V, L और D की कभी पुनरावृति नहीं होती। छोटे मान वाला प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के दाईं ओर (Right Side)लगाने पर बड़े प्रतीक के मान में छोटे प्रतीक का म...

Indices and Surds

- Get link

- X

- Other Apps

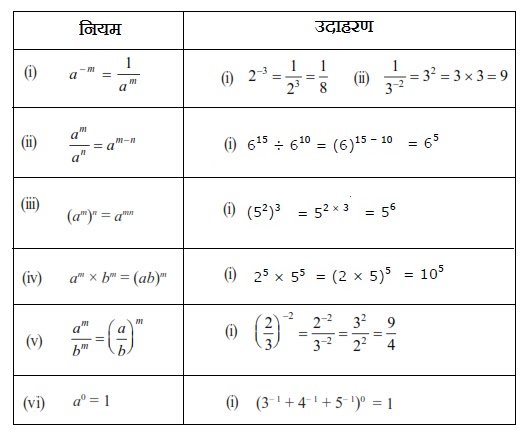

घातांक व करणी घातांक का अर्थ हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं जैसे - 625 = 5 × 5 × 5 × 5 = 5 4 यहाँ '5' आधार (base) और '4' घातांक (exponent or Index) कहलाता है। किसी संख्या को घातांकीय रूप में लिखना : किसी संख्या को घातांकीय रूप में लिखने के लिए, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाए जाते हैं। अभाज्य गुणांखंडों में जो अंक जितनी बार आता है उसकी उतनी ही घाट लगा दी जाती है। उदाहरण : (i) 72 (ii) 16000 का घातांकीय रूप लिखो । हल : (i) 72 = 2×2×2×3×3 = 2 3 × 3 2 (ii) 16000 = 2×2×2×2×2×2×2×5×5×5= 2 7 × 5 3 उदाहरण:(- 5) 3 का मान ज्ञात करें । हल : (- 5) 3 = (-5) × (-5) × (-5) = -125 Laws of Indices (घातांकों के नियम) यदि a और b दो शुन्येतर (Non-zero) परिमेय संख्याएँ (Rational Numbers) हैं तथा m और n कोई पूर्णाक (Integers) है तब घातांकों पर निम्नलिखित नियम लागू होते है Surds (करणी) : यदि...

Cube and Cube Root

- Get link

- X

- Other Apps

घन और घनमूल एक संख्या x को स्वयं से ही तीन बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ( x×x×x ) संख्या x का घन (Cube) कहलाता है। तथा x गुणनफल का घनमूल (Cube Root) कहलाता है। x के घन को x 3 द्वारा तथा x के घनमूल को ∛ x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे : 4 का घन = 4 3 = 4×4×4 = 64 तथा 64 का घनमूल = ∛64 = 64 1/3 = 4 होता है। घन और घनमूल के तथ्य को और अधिक समझने के लिए नीचे एक सारणी दी गई है इसे ध्यान से देखें- 1, 8, 27, 64, 125, 216...... आदि संख्याएँ पूर्ण घन (Perfect Cube) संख्याएँ कहलाती है। घन और घनमूल (Cube and Cube Root) के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने के लिए निम्नलिखित सारणी याद करना जरूरी है। संख्या घन 11 11 × 11 × 11 = 1331 12 12 × 12 × 12 = 1728 13 13 × 13 × 13 = 2197 14 14 × 14 × 14 ...

Tests of Divisibility

- Get link

- X

- Other Apps

विभाज्यता के नियम 2 से विभाज्यता का नियम - जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0,2,4,6 या 8 आता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे - 12,24,456,3158,789540 आदि । 3 से विभाज्यता का नियम - जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे - 456, 783, 12348 आदि। 4 से विभाज्यता का नियम - यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। जैसे - 348, 7856, 369588, 5600 आदि 5 से विभाज्यता का नियम - जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 45, 450 , 10000, 78645 आदि । 6 से विभाज्यता का नियम - जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे - 630 , 210 आदि। 7 से विभाज्यता का नियम - आदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णत: विभाजित होगी।जैसे 2170,...

Square and Square Root

- Get link

- X

- Other Apps

वर्ग और वर्गमूल जब किसी संख्या x को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल (अर्थात x × x ) x का वर्ग कहलाता है। तथा x, गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। x के वर्ग को x 2 द्वारा तथा वर्गमूल को √ x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 4 का वर्ग = 4 2 = 4× 4 = 16 होता है तथा 16 का वर्गमूल (√16) = 4 होता है। इसी प्रकार - संख्या वर्ग 1 1 × 1 = 1 2 2 × 2 = 4 3 3 × 3 = 9 4 4 × 4 = 16 5 5 × 5 = 25 6 6 × 6 = 36 7 7 × 7 = 49 8 8 × 8 = 64 9 9 × 9 = 81 10 10 × 10 = 100 वर्गमूल : वर्गमूल वर्ग से प्रतिलोम संक्रिया है। √1 =1, √4= 2, √9 =3, √16 = 4, √25=5, √36=6, √49=7, √64=8, √81=9, √100=10 11 से आगे कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्ग इस प्रकार है- (सवालों को तेजी से हल करने के लिए इन संख्याओं का वर्ग याद करना अति आवश्यक...